カンブリア紀の生物にハルキゲニアというものがいる。

参照元:Wikipedia

J・グールドによる『ワンダフル・ライフ―バージェス頁岩と生物進化の物語』で一躍有名になったこの生物。ご存知の方も多いかもしれないが、細長い胴体様の部分から上下方向にトゲの様なものが生えた奇妙な外見をしている。

そのため、長年の間、頭と尾はどちらなのか?どちらのトゲが足なのか?と議論がなされてきた(現時点では、2015年に科学雑誌Natureで発表された論文によって、この議論に終止符が打たれたとされている)。

体の前後どころか上下まで不確定なハルキゲニアの名前は、幻覚を意味するHallucinationに由来する。

研究者たちが、知識と技術を持ち寄って、仔細な観察を重ねた上で結論づけた姿形が、数年で覆される。新たな研究成果が発表されるたびにくるくると姿を変えるハルキゲニアの様子は、なるほど確かに幻覚のようである。

このように、物事はいつだって私たちにわかりやすい形で現れるわけではないのである。

人間は、人工知能の一部かもしれない

先日、テレビを見ていたら、『人間ってナンだ?超AI入門』という番組をやっていた。その日のテーマは「老いる」。番組内では、 AI と老いをテーマに人工知能の研究者である松尾豊氏と、解剖学者の養老孟司氏 、そしてチュートリアルの徳井義実氏による鼎談が行われた。

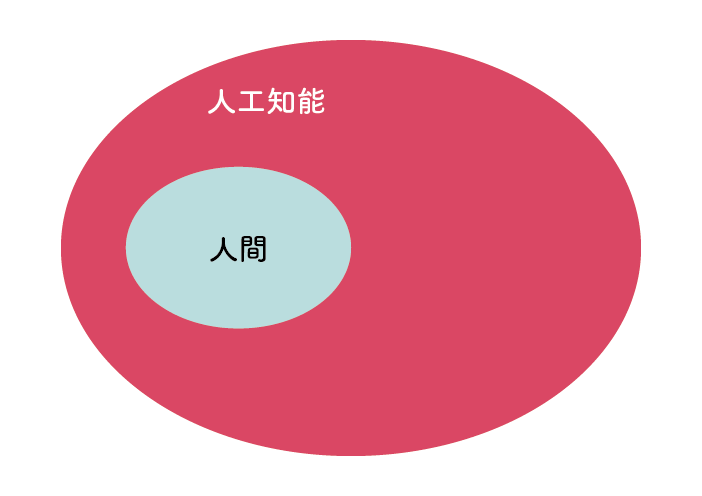

その中で、松尾氏が“人工知能”が“何者かに作られた知性”を総称するならば、人間だって“人工知能”の一部なのではないか、という持論を展開する場面があった(下図:覚書のため確証はもてない)。

図1:人工知能と人間の関係 出典『人間ってナンだ?超AI入門』(筆者による作図)

人間というものは、油断するとつい、知性は人類に与えられた特権である、なんて考えてしまうものだ。しかし、“人工知能”という言葉の定義の曖昧さ ーー言い換えれば懐の深さを考えると、人間が知性の一部であり、人間の外にも知性が存在しうると考えるのは、ごく自然なことのように思えた。

では、この“人間の外にある知性”とはなんなのだろう?

今回は、この問いをポーランドの作家、スタニスワフ・レム氏の小説『ソラリス』から考えていきたい。

全ての知性が二足歩行するとは限らない

私たちが物語の中で知性ある生物に出会うとき、大抵それらには二本の足がついている。

例えば、全世界で10億ドルの興行収入をあげたディズニーの3DCGアニメ映画『ズートピア』では、知性を持った二足歩行の動物たちが、服を着て、ネクタイを締め社会を営んでいる。そして、擬人化した動物たちの営みは、私たちを取り巻く民主主義の歪さや、種族による差別を見事に映し出した。

このように、動物や植物、機械、果ては神に至るまで、人間以外の存在に人間的知性をあてがう時、私たちはまず外形を人間に似た者に作り変えることが多い。このような考え方を「神人同形論」という。

一方で、『ソラリス』で描かれる海の様な形状の知性体は、その姿形だけでなく、知性や進化の在り方すら人間の理解の範疇を超えている。

※イメージ

作中で描かれるのは、赤と青、二つの太陽の周りを周回する惑星ソラリス。二つの太陽の回転が織りなす複雑な重力変化は、軌道を常に変化させ、その惑星における生物の誕生を阻むものであるかのように思えた。

しかし、人類が調査を進める中で、ソラリスの軌道が一定に保たれていることが明らかになった。

そして、この惑星に恒常性をもたらしているもの、それこそが海だというのだ。

すなわち、この海は、原(プロト)太洋という原始的な姿、化学物質に対して緩慢にしか反応しない溶液の状態から、厳しい条件(つまり、海の存在を脅かす、軌道の変化)の下に、地球で見られるような発展段階を一切経ずに、つまり単細胞・多細胞生物の発生も、動物や植物の進化も迂回して、神経組織そのものも誕生させずに、直ちに「恒常性(ホメオスタシス)をそなえた海」の段階に飛躍することができた。換言すれば、この海は、地球の生命体のように何億年をかけて環境に適応し、気の遠くなるような歳月の後に初めて知性を持った生物を誕生させる、といったことをせずに、いきなり自分の環境を支配にするようになった、というのである。

(スタニスワフ・レム著・沼野充義・訳「ソラリス学者たち」『ソラリス』)

ソラリスの「海」を前に、好奇心を掻き立てられた人間たちは、「海」とのコンタクトを試み、幾度となく大規模な宇宙船調査団を送った。

そして、彼らは哲学や科学技術を駆使し、「海」の正体を解明しようとする。しかし、コンタクトはおろか、それが生き物であるか否かすら解明することはできなかったのだ。

※イメージ

小説の舞台は、暖簾に腕押しのようなソラリス研究が衰退期を迎えつつある時代、ソラリスの海の上空に設置された研究施設。

ソラリスへ送られた研究者、クリス・ケルヴィンは、研究施設で自殺した恋人、ハリーと再会する。さらに、ソラリスにいるクリス以外の研究者のもとにも「お客さん(見るものの記憶に刻み込まれた、ここにいるはずのない人)」が訪れていると判明する。

「お客さん」はどこから来たのか?その謎を探るべく、クリスたちは人類に見放されつつある「海」とのコンタクトに再び目を向けることになる。

彼らが遭遇したものこそ、まさに人間的知性の外側にある知性体なのだ。

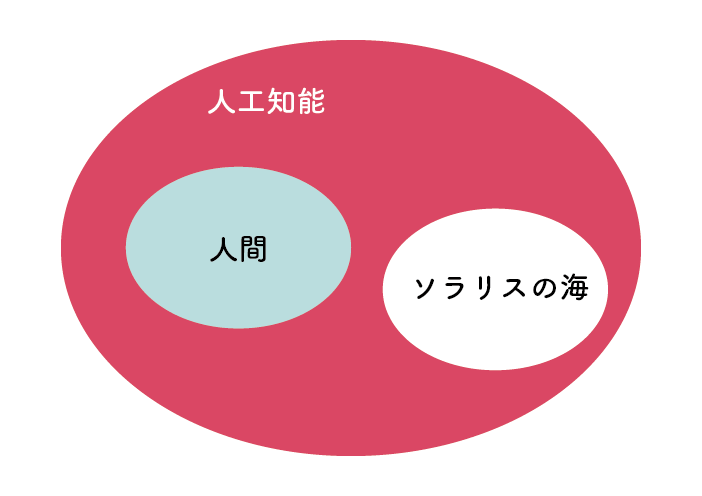

図2:人工知能と人間、ソラリスの海の関係 出典『人間ってナンだ?超AI入門』(著者による作図)

1961年に初版が発売されて以降、SF作品の中で不動の地位を獲得しつつある本作。この作品が執筆していた当時、作者のレム氏が暮らしていたポーランドはソ連の衛星国であり、社会主義の支配下にあった。以下は、新訳『ソラリス』の翻訳者である沼野充義氏による新訳『ソラリス』の解説からの引用だ。

社会主義の立場を代表する SF とは、つまり、人類の進歩と発展を信じると同時に、人間の理性の普遍性を信じる文学だった。人類は進歩の結果、やがて理想の共産主義社会を建設するのであり、共産主義が最高の発達段階である以上、それを建設した人間の理性もまた最高のものでなければならないからである。

(スタニスワフ・レム 著、沼野充義 訳「愛を超えて(訳者解説)」『ソラリス』)

神人同形論が体制的に都合の良いものとして重用される社会情勢下で、『ソラリス』は、人々に人類の理解の外側にある知性の在り方の可能性を提示したのだ。

未知の存在に対する好奇心のその先へ

冷戦真っ只中のポーランドでは、反体制的なフィクションとして、社会に一石を投じた今作だが、人類が社会主義の失敗も、民主主義の歪さも経験し、人間以外の知性が生活に寄り添いつつある今、改めてフィクションの枠組みを超えて私たちに迫ってくる作品のように感じられる。

私たちが“人工知能”と呼ぶものたちは、一体いつまで人間の理解の範疇にいてくれるのだろうか? そして理解を超えた知性に出会うとき、私たちはどうするのだろうか?

『ソラリス』における海はくるくると姿を変え、“正解”を確約してくれない存在として多くの読者を魅了した。

そして、人間の理解の範疇を超えた形状を持ったハルキゲニアもまた、研究者を筆頭とするたくさんの人々の心を掴んだ。

これらを見ていると、未知の知性に私たちが遭遇するとき、次に何をするのか、少し想像できる気がするのだ。

好奇心の先に何があるのか、『ソラリス』を起点に考えてみてはどうだろうか?